金融機関による中小企業のDX支援を実現するNTT DXパートナーが目指す新たな地域創生―アジアクエストとの“共創”で新プラットフォーム「DXSTAR for Bank」がリリース

近年、デジタル技術の進歩により、企業経営の在り方が大きく変化しつつあります。大企業を中心に先端技術を活用した「デジタルトランスフォーメーション(DX)」が加速する中で、リソースやノウハウの不足によってDX推進が遅れている中小企業も少なくありません。

株式会社NTT DXパートナーは2025年3月17日(月)より、金融機関のための企業DX支援プラットフォーム「DXSTAR for Bank」の提供を開始。このサービスは、金融機関向けに「DX推進ポータルサイトの構築」と「共創コミュニティ構築支援」をワンストップで実現します。

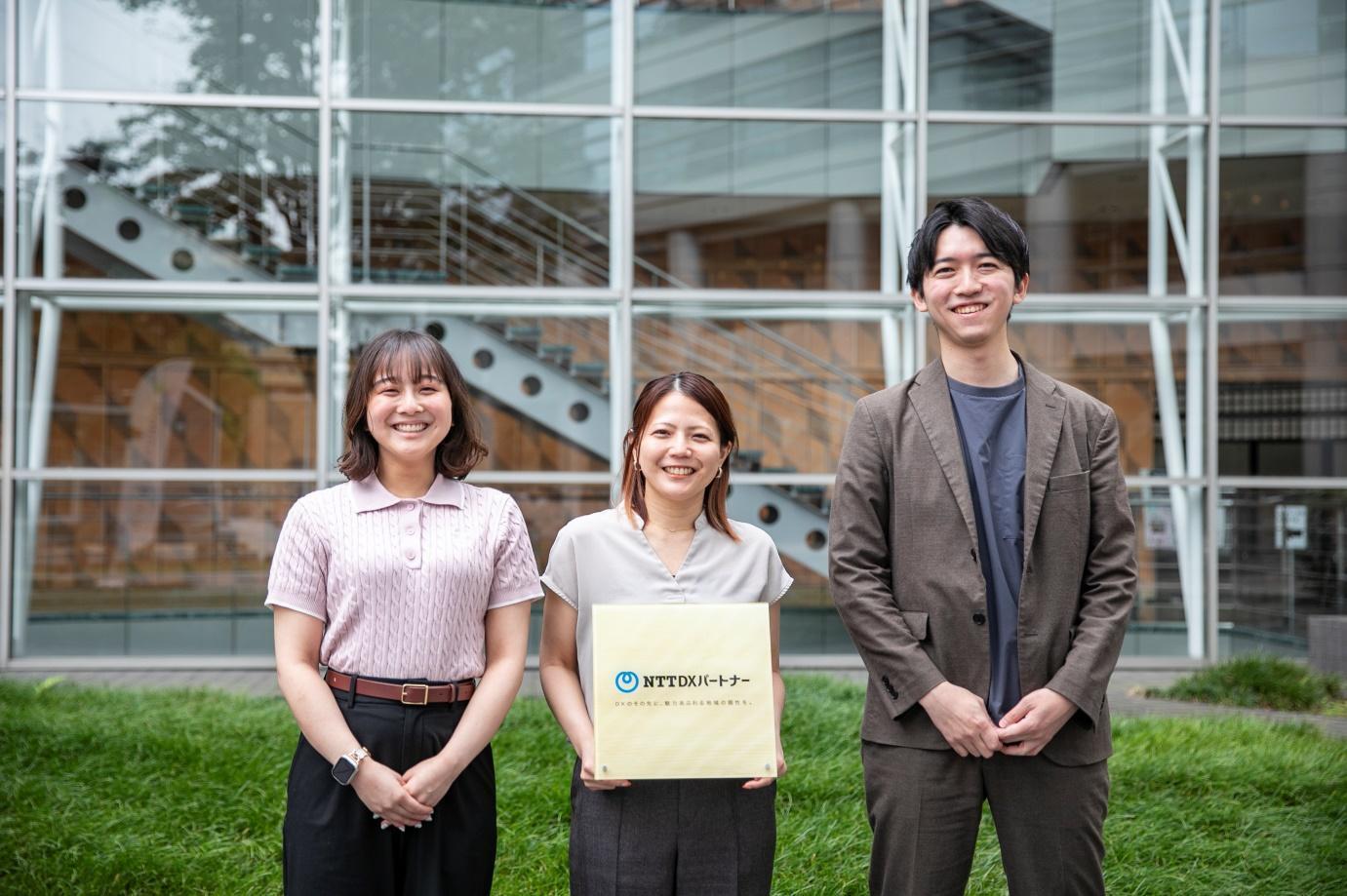

地方の金融機関がDX推進の起点となることで、中小企業におけるDXが加速し、地域が活性化していく――NTT DXパートナーが挑む新しい地域創生プロジェクトの中心メンバーである徳嶺あかり、佐川琢郎、小林絢音の3名が、「DXSTAR for Bank」開発の経緯とシステム開発を“共創”した「アジアクエスト」との協力関係について語ります。

Profile

徳嶺あかり

株式会社NTT DXパートナー 地域企業支援事業部 ビジネスプロデューサー

佐川琢郎

株式会社NTT DXパートナー 地域企業支援事業部 エンジニア

小林絢音

株式会社NTT DXパートナー 地域企業支援事業部 エンジニア

■ DX支援のノウハウの集大成 金融機関のDX支援をサポートするプラットフォーム「DXSTAR for Bank」

――まず、それぞれのご経歴と現在のお仕事について教えてください。

徳嶺:私はキャリア採用で2024年の2月、NTT DXパートナーに入社しました。現在は地域企業支援事業部のプロダクトマネージャーとして、「DXSTAR for Bank」のサービス設計や運用を担当しています。

沖縄で生まれ育ったのですが、学生時代から「いつかIT分野で起業したい」と考えて、試行錯誤を繰り返していました。地元のITベンチャー企業での勤務を経て、後に独立。東南アジアを中心に海外を放浪して、一時期はベトナムで農業に携わっていたこともあります。

前職はベトナムのハノイにあるAI関連ベンチャー企業で、プロジェクトマネージャーとして日本のお客様と現地のエンジニアをつなぐ役割を担い、ベンダー側の立場でアジャイル開発を経験しています。

佐川:私は新卒としてNTT東日本に入社し、NTT DXパートナーに在籍出向という形で勤務しています。現在の役職は、徳嶺と同じくプロダクトマネージャーなのですが、エンジニア寄りの役割で働いています。入社以来、政府主導のプロジェクトや官公庁のWEB制作などを担当し、昨年から「DXSTAR for Bank」の開発に携わっています。

小林:私もNTT東日本に新卒入社したのちに、NTT DXパートナーへの在籍出向をしています。入社して以来、立ち上がったばかりの地域企業支援事業部で「DXSTAR for Bank」の開発業務と、お客様への導入に関する対応や、イベント企画・運営なども担当しています。

「DXSTAR for Bank」はあくまでもプラットフォームなので、お客さまが本サービスを活用するために、導入後のサポートもプロジェクトの一環として行っています。

――みなさんが開発に携わっている「DXSTAR for Bank」とは、どのようなプラットフォームなのでしょうか?

徳嶺:NTT DXパートナーはもともと、NTT東日本の100%子会社として設立され、企業のDX支援を行ってきました。これまでNTT DXパートナーが蓄積してきたDX支援のノウハウを、汎用化・プラットフォーム化して、金融機関向けの総合サービスとして届けるというのが「DXSTAR for Bank」の大きなコンセプトになります。

小林:例えば「DXSTAR for Bank」には、金融機関から企業向けに「DXについて学べる記事」を発信できるような機能やDX関連イベントの紹介、企業のDX成熟度を診断するツール、オンラインコミュニティの中でDX関連の情報をシェアできるツールなどを備えています。

そうした機能を持つポータルサイトを、金融機関のブランドとしてすぐに展開できるというのが本サービスの特徴です。

佐川:金融機関側としては「DXSTAR for Bank」を導入することで、企業との関係を強化しつつ、取引先の自律的な成長を促すことができます。

さらに、新たな非金融サービスの提供によるビジネス機会の拡大や、企業コミュニティを構築して包括的なDX支援を行うこともできるという導入メリットがあります。

「DXSTAR for Bank」が提供するサービスは大きく分けて2つあります。

1 企業のDX推進をサポートするデジタル基盤の構築DXに関する情報やイベントの紹介や、企業のDX成熟度を判定する診断ツール、企業同士がつながることのできるオンラインコミュニティを提供するポータルサイトの構築を支援するサービス。さらに企業のDX成熟度に応じて、直面する課題やニーズに対応した支援を提供し、DX推進をスムーズにすることができます。

2 共創コミュニティの構築支援コミュニティの戦略策定から立ち上げ、運営の代行までをフルサポートするサービスです。

――金融機関向けのプラットフォーム開発に至った経緯を教えてください。

徳嶺:NTT DXパートナーでは、2022年8月に山梨県で「山梨DX推進支援コミュニティ」というコミュニティを立ち上げたことがあるのですが、そのときの経験が今回のプロジェクトに大きく活かされています。実際に、山梨県の企業向けにDXに関するオフラインイベントの開催やオンラインコミュニティで交流をしていく中で、DX推進に消極的だった企業が自発的に変わっていく姿を見てきました。

コミュニティの存在価値や効果を目の当たりにして、「これをサービスとして提供したい」という思いが本プロジェクトを始動する発端になったのです。

しかし、中小企業のDXが進まない大きな理由には、人材・情報・資金不足などの要因があげられます。リソースが限られている中で中小企業がDXを推進するには、どうしても支援機関が持つ外的な力が重要になります。

地域の中小企業と金融機関とは「共存共栄」していく関係性であり、金融機関にはDX支援機関としての役割が期待されていたという背景もありました。

金融機関としてもDX支援をどう進めていくか、模索を続けていたという状況を踏まえて、「DXSTAR for Bank」の開発プロジェクトがスタートしました。

佐川:実際にプロジェクトが始まったのは2024年の4月頃です。当初はまだ概要・コンセプトが生まれたばかりという状況でした。

本サービスが事業として成り立つかどうかの検証から始まり、簡易版の試作やリサーチを進め、お客さまからのフィードバックをもとに「これなら事業化できる」という判断になりました。2024年10月頃にアジアクエストさんが開発支援に加わり、本格的なプラットフォーム開発へと歩みを進めていったという経緯になります。

――「DXSTAR for Bank」が2025年3月にリリースされ、このプラットフォームの普及によって、どのような効果が生まれていくのでしょうか?

徳嶺:NTT DXパートナーには「ひと、企業、まちの個性が生きて輝き、愛着をもてる世の中をつくる」というビジョンがあります。NTT東日本グループが通信分野で培ってきた技術・ノウハウを活かし、企業と地域の発展をサポートしたいと考えています。

今回、開発プロジェクトを進めていく中で、「DX推進が上手くいかないと、会社が立ち行かなくなる」と感じている中小企業が日本中に存在することがわかってきました。

「DXSTAR for Bank」が、DXという切り口から、魅力あふれる個性的な企業の後押しをして、地域を活性化していくためのエンジンにしていきたいと思っています。

■ アジャイル開発に強みを持つ「アジアクエスト」がWEB開発を支援

――アジアクエストに開発支援を依頼した決め手はどこにあったのですか?

徳嶺:当初はまだエンジニアのリソースが限られている状況で、単に開発を請け負うだけではなく、ビジネスの視点を共有しながらサービスを共に成長していけるパートナー企業を探していました。

いくつかの会社にプレゼンテーションをしていただいたのですが、アジアクエストの提案に特に魅力を感じたのは、「品質を保つための体制」です。

金融機関向けのシステムである以上、セキュリティ面を考えて、「安全性」と「品質」の確保は必要不可欠でした。

アジアクエストさんからは、アジャイル開発とウォーターフォール開発の、それぞれの良いところをバランス良く組み合わせ、品質面・コスト面に十分に配慮した体制を提案していただいたんです。

「アジャイル開発」は短い期間(2~4週間)で計画・設計・開発・テストのプロセスを繰り返しながら、開発を進めていく方法。ユーザーのニーズへの対応力に優れるが、全体のスケジュールや予算がわかりにくいという特徴を持つ。

一方で、「ウォーターフォール開発」は要件定義・基本設計・詳細設計・システム実装・テストという基本の流れがあり、その工程ごとに順を追って進めていく方法。プロジェクトの管理がしやすく、スケジュールや予算が立てやすい反面、要件変更に対応するのが難しい。

佐川:「セキュリティ面を重視するなら、ウォーターフォール開発を採用した方がいいのでは?」という議論もあった中で、アジアクエストさんからのアジャイル開発とウォーターフォール開発のハイブリッド案は本当に魅力的でした。

――セキュリティ面を重視する中で、「アジャイル開発」という手法を取り入れたのにはどういった理由があったのでしょうか?

徳嶺:地域企業支援事業部の大きなミッションとして考えていたのは、本事業はコストや時間をかけずに、お客さまが本当に必要とする機能・サービスをスピード感を持って開発していく「リーンスタートアップ」がコンセプトだということでした。

その考え方に最もフィットするのが、「アジャイル開発」。AIの進化や開発環境の変化など、時代が常に変わっていく中で、臨機応変に開発の方向を見極めていく必要があると感じていました。

小林:実際に、開発を進めていく中で当初の形と変わっていった部分も多々あります。想定したユーザーストーリーから改善されているのを感じますね。

お客さまのニーズを汲み取りながら進めていけているのは、アジャイル開発ならではだと思います。

佐川:金融機関特有のニーズや考え方など、開発の途中から気づくことも本当に多いです。細かい部分で言えば、私たちはオンラインコミュニティといえば、何でも自由に話し合えるような空間を想定していたのですが、金融機関側の視点からはセキュリティ面を考えて、ある程度の制限をかけるような要望もありました。

――本プロジェクトのスプリントの期間は2週間だったとお聞きしていますが、その2週間で開発したシステムの品質を高めていくために、どのような工夫をされていたのですか?

徳嶺:スプリントごとにデモとして、動きやUIをレビューしています。やはり動かしてみると思っていたような挙動ではないということもあり、こちらからアジアクエストさんにフィードバックをして、修正していただくこともありました。

佐川:品質をどこまで高めるのかというのは、アジャイル開発の難しいポイントでもあります。スプリントごとに開発期間の長いウォーターフォール開発と同等のクオリティを求めてしまうと、エンジニアに大きな負担をかけてしまうことにもなりかねません。

一方で、金融機関向けである以上、セキュリティは担保したいという思いもあり、バグなどはできるだけ減らさなければならない。そのバランスが本当に難しいと感じますね。

① 2週間のスプリントが開始する約1週間前にPBI(プロダクトバックログアイテム=開発するシステムに必要な機能のリスト)を作成

② PBIの内容を要件定義する

③ スプリントでの実装を開始する(計画・設計・開発)

④ 実装した内容をテスト・レビューし、フィードバックする

――開発を進めるなかで、最も苦労したのはどのようなことでしたか?

小林:私自身、開発の経験がなかったので、「そもそも、アジャイル開発ってなんだろう」というところからのスタートでした。実際の進め方などは、アジアクエストさんにサポートしていただき、1からシステム開発について学んでいったんです。

佐川:私はウォーターフォール開発の経験しかなく、アジャイル開発は初めてでした。最初は用語ひとつを取っても、聞いたことのない言葉ばかりでしたね。

テストを行う際の違いにも戸惑いました。ウォーターフォール開発だと、しっかりとした仕様書を作成してテストを進めていくのですが、アジャイル開発だとどこまでテストの範囲を広げていいのかがわからずに悩むこともありました。

徳嶺:私は逆に、アジャイル開発の経験がある人間がメンバーで私しかいないという状況でした。プロジェクトが立ち上がった当初は、社内メンバーに説明するのが本当に大変でしたね。

アジアクエストさんとも相談しながら、「こういう進め方にするといいかもしれない」と、様々な提案をいただきながら進めていきました。

■ アジアクエストとの連携体制とコミュニケーションの中からひらめきが生まれていく

――アジャイル開発とウォーターフォール開発の利点をバランス良く組み合わせた提案とは、どのようなものだったのでしょうか。

徳嶺:先ほどの、「短期間のスプリントで品質をどこまで高めればいいのか」という話にもつながるのですが、アジャイル開発ではスプリント終了の時点で、ある程度のバグが残っていたとしても、次のスプリントで直せばいいと考えるのが一般的です。

しかし、金融機関向けのシステムということもあり、できるだけバグがない状態でスプリントを終える必要があったので、アジアクエストさんにはスケジューリングの工夫などをしていただきました。実装したシステムに対する「期待値のコントロール」には、本当に配慮してもらっていると思います。

短期間での実装を繰り返しながら、要件の変更にも対応できる「アジャイル開発」と、できるだけバグを取り除いた状態で納品される「ウォーターフォール開発」の良いところを組み合わせた提案でした。

私たちのリソースを考えても、バグをチェックして指摘する工数を減らせるという大きなメリットがあったんです。

――リリースを迎えるまでに様々な難題を乗り越えてきたと思うのですが、アジアクエストとはどのようなコミュニケーションを取りながら開発を進めてきたのでしょうか?

徳嶺:「Confluence(コンフルエンス)」などの情報共有ツールを使い、要件や議事録を共有するなど、細やかなコミュニケーションを取りながら開発を進めています。

週2回ほど私たちNTT DXパートナーのプロダクトマネージャーとアジアクエストさんのオンライン会議をしているほか、両社のエンジニア同士が要件に現れない部分のすり合わせを行う「テック会」も週1回行われています。

佐川:アジアクエストさんの担当者とは、ほぼ毎日のように話していますね(笑)。

小林:気になったことは、まずコメントとして残しておくようにしています。そうしておくことで、次のミーティングの際に議論を深めることができます。アジアクエストさんとは、お互いがちょっとしたことでも、やりとりし合える環境です。

徳嶺:アジアクエストさんには「DXSTAR for Bank」の事業背景も、しっかりと理解していただいていると思います。金融機関がこのプラットフォームを導入する目的などを、想像力を働かせながら考えて、要件定義に反映してくれているので、私たちの発想にはなかった機能を積極的に提案していただいています。

小林:「他の機能だと○○だったので、こちらの機能も○○にしましょう」など、具体的に提案していただいて、こっちも「なるほど!」と思うことが多いですね。

佐川:受け身の姿勢で、依頼したことだけを実行するのではなく、共に物を創る伴走者として寄り添ってくれているのを日々感じています。

――コミュニケーションを密にすることで、開発環境にどのような効果が生まれるのでしょうか。

徳嶺:会話を交わすと、様々な意見が飛び交います。ひらめきは、そんな密なコミュニケーションの中から生まれるのではないでしょうか。情報共有ツールも活用して、残しておいたコメントを基にミーティングが円滑になり、行き違いがなく物事を進められているのを感じますね。

佐川:会話をすることで、温度感も伝わりやすくなります。私たちが本当に重要だと思っている項目は、アジアクエストさんにも会話の中の温度感で理解していただいていると思います。

小林:温度感というのは、まさにその通りですよね。ミーティングで密にやりとりできたことで、文字情報だけでは伝わらないニュアンスが大切だというのを実感しました。

徳嶺:例えば、オンラインコミュニティの中の表示名について、円滑な交流を促すためにできるだけ実名での表示を促したいと考えていました。ポップアップの表示や通知など、様々なアイデアがあったのですが、アジアクエストさんとの会話の中で、最もコスパの良い施策を選べたという経験もあります。

――アジアクエストとプロジェクトを共に進める中で、どのような印象を持ちましたか?

徳嶺:印象的だったのは、スピード感と柔軟な対応です。仕様変更にも素早く対応いただき、日程調整があってもスムーズに進行できました。常にユーザー目線での提案・実装を進めていただいています。

プロジェクトの発足当初は社内にまだエンジニアチームがなく、開発を進める体制にも不安がありました。しかし、単に開発を請け負うのではなく、事業背景を理解した上でサポートしていただけたのは、本当に心強く感じました。

佐川:NTT DXパートナーとしては、アジアクエストさんとの取引実績が今までなく、当初は不安を感じていた状態からのスタートでした。

しかし、アジャイル開発についても理解が深く、要件を伝えた段階で新しい提案をしていただけたのは、アジャイル開発での経験が乏しかった私たちにとって安心感がありました。

私たちがやりたいこと、作りたいものを汲み取っていただけたのは大きかったですね。

■ 3名が見据える「DXSTAR for Bank」の未来像とは

――「DXSTAR for Bank」のプロジェクトを今後どのように広めていきたいと考えていますか?

徳嶺:2024年はまず、「DXSTAR for Bank」をプラットフォームとして作り上げて、ローンチすることを最大の目標に力を注いでいたのですが、これからはしっかりと導入を進めていくことが目標になっていきます。金融機関が企業のDXを支援するという流れを作り、地域企業のDX支援に貢献していきたいですね。

まずはひとつ大きな成功事例を作って、他の金融機関に認知・波及させていくことが大きなカギになるのではないでしょうか。

小林:今すぐに実現できることではないですが、最終的な目標は、NTT DXパートナーが目指している「DXという切り口で魅力あふれる地域の企業をサポートして、地域全体を活性化する」ことです。

その手段のひとつとして、「DXSTAR for Bank」があるので、中小企業のDX支援をより活発にしていくために、続いてのステップを踏んでいければと思っています。

佐川:導入を進めていくことももちろんですが、安定した保守運用も大切になっていくでしょう。今後はさらに機能を追加して、ユーザーの満足度を上げていかなければならないと考えています。

――その中で、今後アジアクエストに期待したいことはどんなことでしょうか。

徳嶺:私たちは単独ではなかなか新しいものを創り出すことができません。それぞれの強みを生かしたパートナー企業との“共創”がこれからも大切になっていくと考えています。

「DXSTAR for Bank」には、まだまだ実装したい機能があります。今後もさらなる機能改善を通じて、ユーザーにとってより使いやすいサービスをアジアクエストさんと連携しながら作り上げていければと思っています。

NTT DXパートナーが提供する、金融機関のための企業DX支援プラットフォーム 「DXSTAR for Bank」を活用し、地域企業が安心して学び合い、実践知を共有できるオンライン・オフライン融合型のコミュニティ「ちばCoラボ」を整備。2025年10月の正式オープン予定。 リリース詳細URL)https://www.nttdxpn.co.jp/information-all/detail/news_20250630

「DXSTAR for Bank」の開発メンバー3名の言葉には、金融機関によるDX支援を通して地域の企業をサポートし、地域全体を輝かせたいという強い思いと、ユーザーのニーズに寄り添った開発へのこだわりが感じられました。

このプラットフォームは、地域の金融機関が中小企業のDXを支援する新たな仕組みを創出し、地域創生の一翼を担う可能性を秘めています。さらに、今後は地方創生や地域経済の活性化といった広がりを見せ、地域密着型の支援がより一層強化されるでしょう。

アジアクエストはシステム開発のサポートを通じて、単なる受託に留まらず「共に創り上げる」という姿勢で、これからもNTT DXパートナーさまと共に歩みを進め、地域経済の活性化に貢献してまいります。

-

DX時代のセキュリティ対策:多要素認証(MFA)によるユーザー認証の強化

DX時代のセキュリティ対策:多要素認証(MFA)によるユーザー認証の強化 -

飲食業界のDXサービス「シコメル」を運営するシコメルフードテックが1.5億円の資金調達を実施

飲食業界のDXサービス「シコメル」を運営するシコメルフードテックが1.5億円の資金調達を実施 -

EdTech市場の拡大 ――― Holberton(アメリカ)、Byju’s(インド)など世界規模の資金調達と成長進む

EdTech市場の拡大 ――― Holberton(アメリカ)、Byju’s(インド)など世界規模の資金調達と成長進む -

テンセント出資の音声対話RPA、硅谷智能(Silicon Intelligence)が大規模資金調達か

テンセント出資の音声対話RPA、硅谷智能(Silicon Intelligence)が大規模資金調達か -

BIM/CIMを活用した建設DX

BIM/CIMを活用した建設DX -

イスラエルの血液検査スタートアップSight Diagnosticsは医療を変えるか?

イスラエルの血液検査スタートアップSight Diagnosticsは医療を変えるか? -

DXの実現を目指す会社の土壌を育てるAIを使った日本サービス

DXの実現を目指す会社の土壌を育てるAIを使った日本サービス -

ホテルの運営をDX―――遠隔コミュニケーションサービスと電力モニタリング・遠隔コントロールシステムを活用した実証実験をパナソニックが実施

ホテルの運営をDX―――遠隔コミュニケーションサービスと電力モニタリング・遠隔コントロールシステムを活用した実証実験をパナソニックが実施